Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 817

Ярков А. П.,

д.и.н., профессор ТюмГУ,

Ермаков И. И.,

краевед, г. Тюмень

ГДЕ ПРОИСХОДИЛИ СОБЫТИЯ?

Здесь, на станции Богндинской, когда-то базировалась 216-я бригада РВСН

Почти посредине дороги от Тюмени да Заводоуковска находятся посёлок городского типа Богандинка и село Богандинское (Нижне-пышминского муниципального образования), которые полвека тому назад оказались в эпицентре мировой политики.

Название двух пунктов, по одной из версий произошло по имени впадающей в Пышму речки Боганда – производное от тюркских «буян» – «сегодня» и «анда» – «место», то есть «недалёкое место, куда можно добраться за один день, сегодня» [1].

По облику значительная часть посёлка Богандинского (в 120 улиц при населении в 10,5 тыс. чел.) не похожа на сельскую местность. Начавшись с небольшого разъезда на железной дороге Тюмень – Омск, с 1913 года станция дала жизнь выселку Станционному. Особых событий там не происходило, если не считать мимо проносящейся (вместе с пассажирскими и грузовыми вагонами, бронепоездами и «атомным поездом») общемировой истории.

В 30-х годах ХХ века сюда стали направлять на лесозаготовки раскулаченных украинцев, наладивших (по приказу) производство шпал. В 1939 году образовано Богандинское лесничество. Постепенно запасы строительной древесины были исчерпаны, а в конце 50-х годов ХХ века многие бывшие ссыльные вернулись в Украину[2].

«Свято место не бывает пусто»: вскоре селение в Тюменском районе экономически ожило и численно выросло. Причина – в действиях Министерства обороны СССР. «Точка на карте» оказалась на передовой линии гонки вооружений, а происходившие там события интересовали американскую и британскую разведки.

В окрестностях «похоронена» одна из мировых тайн, напитанная биографиями людей и соединений страница истории Отечества!

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ

Живописная асфальтированная дорога из села Червишево выходит на Сибирский тракт. Но перед тем, на одном из крутых поворотов она раздваивается, уводя интересующихся вправо – в лесную чащу. Далее обнаруживаются заросший кустарником и молодыми берёзками пустырь, порушенные ограждения, ветхие кирпичные постройки. Там любят бродить искатели приключений – сталкеры, распугивая змей и мышей. Есть и высокий холм с вентиляционными люками (ранее там были установлены воздушные фильтры на случай радиационного заражения). Вниз сбегают ступени. Очевидно, спрятанный внутри холма бункер некогда был командным пунктом. Примечательно ещё одно здание больших размеров. Помещение под вторым холмом выполняло роль основного хранилища [3].

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 896

Медведева Г. В.,

председатель родословного

общества «Истоки»,

г. Заводоуковск

К ТЕБЕ МОЁ СЕРДЦЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОСИТСЯ…

(об «Ольховской встрече»)

Сам себя считаю городским теперь я:

Здесь моя работа, здесь мои друзья.

Но все также ночью снится мне деревня,

Отпустить меня не хочет родина моя.

С. Беликов

В один из погожих сентябрьских дней в центре селе Новая Заимка было многолюдно: встречались жители вот уже более 40 лет не существующей деревни Ольховки. В 70-е годыХХ века она, попав в разряд «неперспективных», была ликвидирована, и люди вынуждены были перебраться на центральную усадьбу колхоза. А ведь им нравилось жить в своей крохотной деревеньке: они любили своё озеро, берёзовую рощу, где стояли клуб и школа, радовались приволью, лугам и полям, лесам, богатым природными дарами. Они и сейчас бывают в тех опустевших, заброшенных местах и с ностальгией вспоминают прожитые там годы. Эта практически насильственная ликвидация мелких поселений позже была осуждена. В результате такой политики за 20 лет число деревень в Сибири сократилось в 2 раза (с 31 тыс. до 15 тыс.).

Идея собрать ольховцев возникла у меня не случайно: в процессе написания летописи семьи, общаясь с родственниками и земляками, я пришла к убеждению, что такие дорогие нашим сердцам уголки должны стать близкими и нашим детям и внукам, что не должны прерываться нить родства, память о наших корнях, не должна забываться история нашей малой родины.

Первое заседание оргкомитета было проведено ещё до пандемии, в феврале 2020 года. В состав оргкомитета вошли уроженцы деревни, работники администрации территории, представители общественности, работники культуры и образования. Был детально продуман план подготовки «Ольховской встречи», утверждены ответственные за отдельные участки работы. Вернуться к нашей затее удалось только через 2 года после эпидемии. Началась большая работа по сбору в архивах района и местной администрации, среди населения информации, документов, фотографий, связанных с историей деревни Ольховки. Члены оргкомитета встречались со старожилами, родственниками, записывали воспоминания, копировали фотографии.

С учётом сведений похозяйственных книг Ольховки были составлены точные списки проживающих в деревне людей в 70-е годы, было выяснено, кто и где из них проживает в настоящее время. Так родился список потенциальных участников встречи, для которых были изготовлены художественно оформленные пригласительные билеты и бейджи. Для поощрения самых активных ольховцев это же рекламное агентство по нашему заказу предоставило сувенирные кружки.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 870

Михалевич Т. Н.,

член родословного общества «Истоки»,

г. Заводоуковск

ЕЁ УЖЕ НЕТ НА КАРТЕ

История деревни Сидоровой по переписным листам 1897 года.

Одним из важных источников восстановления биографии предков является Первая Всероссийская перепись населения Российской империи 1897 года. Для этого надо знать место их проживания. Мои прадеды Первухины пришли в Сибирь из Херсонской губернии и основались в деревне Сидоровой Ялуторовского уезда Тобольской губернии.

Анализ информации переписных листов данного населенного пункта позволяет получить картину жизни людей накануне ХХ века. На начало января 1897 года здесь проживало 348 чел. (мужчин – 169, женщин – 179); из них - 6 некрестьянского сословия; прописанных в деревне Сидоровой - 326 (167 мужчин и 159 женщин). Основная часть населения родилась и жила здесь – 319 чел. Некоторые прибыли из центральных районов России: выходцы с Вологодской, Вятской, Пермской, Калужской, Херсонской губерний (16 чел.). 2 чел. – поляки, 1 – эстонец (они значились ссыльными). Местная география представлена жителями Тобольской и Томской губерний, города Шадринска, Лыбаевской, Мостовской, Заводоуковской, Ново-Заимской, ЕрмутлинскойКизакской, Томиловской волостями – всего63 чел. [1].

По сословной принадлежности и званиям 39 чел. относились к государственным крестьянам, пятеро – к отставным солдатам, один - унтер-офицер, один - отставной фельдфебель, одна семья из 3 чел. – из мещан, остальные жители - крестьянского сословия.

Крестьяне были собственниками 81 домовладения. Строили сибиряки дома основательно. Строительный материал –сосновыебревна. В переписных листах указаны 4 вида крыш: крыты драницей, тёсом, деревом и одна – железом. В домах жили молодые семьи, семьи, свившие родовое гнездо, семьи большие и маленькие, семьи с разным достатком… Каждая семья – своя история…

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1092

Севостьянов А. А.,

научный сотрудник МАУК ЗГО

«Заводоуковский краеведческий музей»,

обозреватель АНО ИИЦ

«Заводоуковские вести»

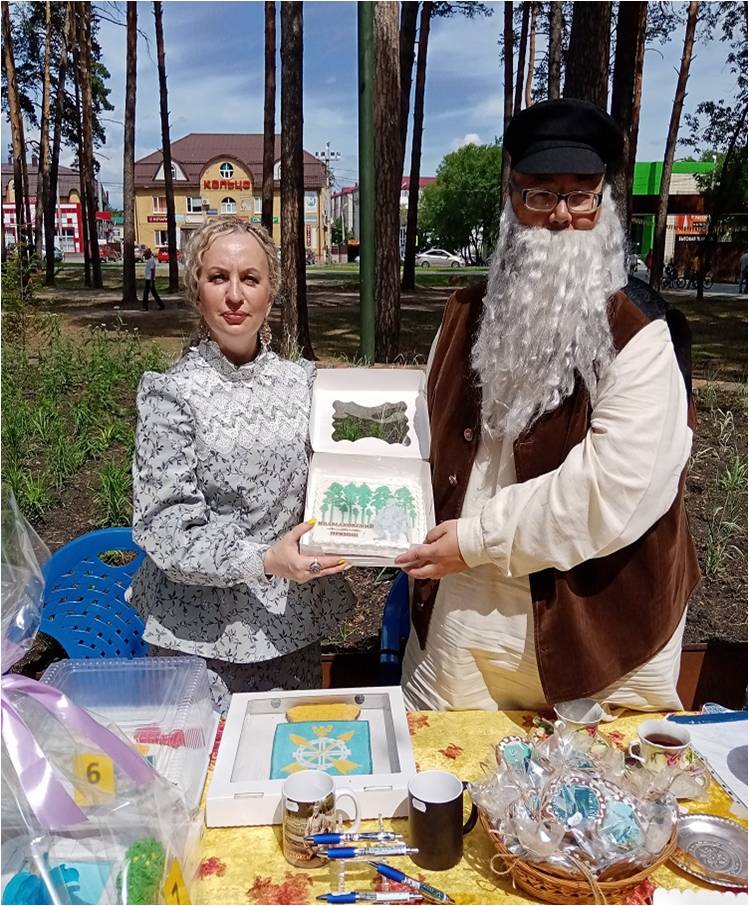

Как приятно порой пересматривать уже наизусть знакомые фильмы или перечитывать старые книги. Особенно интересно это бывает делать, когда выходит ремейк или продолжение истории.

Вот и у меня сегодня такое чувство, что я перечитываю доклад, с которым я уже знакомил уважаемое собрание четыре года назад.

Тогда, напомню, проектом историко-гастрономического фестиваля, связанного с именем купеческого семейства Колмаковых и одного из их фирменных товаров – пряника, занял третье место на региональном финале Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».