Файзуллина Н. А.,

хранитель музейных фондов

Ембаевского сельского музея

МАУ ТМР «ЦКиД «Юность»

Есть люди, словно яркие звезды.

Их жизнь, что волшебная песня,

Из века в век передается.

Такими людьми гордится земля,

А слава о них

Далеко раздается.

Альфия Губайдуллина

«Памяти Нигматуллы – хаджи». 2019.

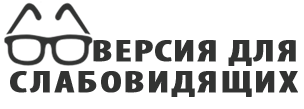

Потомки хранят в памяти имена людей, оставивших знаменитый след в истории развития культуры и просвещения. Одной из таких личностей является Нигматулла-хаджи Карамшаков-Сейдуков (1829 −1901). Во многих источниках встречается и читается его фамилия в разных вариантах, как Кармышаков, Карымшаков и др. Мною взято за основу написание его фамилии так, как указано в его именной печати – Карамшаков.

Представители рода Карамшаковых-Сейдуковыхоказа-лись в Ембаевских юртах в результате неудавшегося дворцового переворота в Бухарском эмирате. Один из предков Нигматуллы предпринял попытку свержения эмира, но заговор был раскрыт, и тогда предок бежал с семьей в Сибирь [12, С. 152].

Шэжэрэ (родословная) героя нашего исследования с имени Шаба (ок. 1650), затем следует Ашрап (ок. 1675), далее ‒ Шерып (1702‒1785), Кайзым (1736‒1790), Сеит(1762‒1833), Карымшак (1805). Нигматулла был сыном Кармышака (1805) и Сабиры, как его и два брата: Рахматула и Хайбулла [6, С. 10-11].

Отец Нигматуллы в молодые годы работал в Ембаевских юртах приказчиком у богача Габдулкарима. Затем, по его же приказу, продолжал торговлю в русских и казахских деревнях, которые находились рядом с городами Семипалатинск и Павлодар. Вел вывозную торговлю галантерейными товарами и скобяными изделиями с казахами. Скупал шкуры домашних животных, конский волос, баранье сало, шерсть, гнал с казахских степей скот на Ирбитскую ярмарку, обратно вез ткани, железные изделия, галантерею, сухофрукты и прочие товары.

Дети Кармышака: Рахматулла, Нигматулла и Хабибулла значительно продвинули и расширили семейное дело, выйдя за границы Российской империи [1, С. 29]. Возили из Франции духи и бижутерию, из Китая фаянс, кирпичный чай, шелка, пряности. Из южного Туркестана ‒ ковры, ткани, сушеные фрукты и восточные сладости. Братья открыли магазины в Ембаево, Тюмени, Самарканде, Павлодаре. Вместе со своими работниками возили мануфактуру с Ирбитской и Макарьевской ярмарок. Из Узбекистана и Афганистана привозили каракуль, кожу, сафьян, ювелирные изделия. Из Тобольской губернии вывозили пушнину: меха соболей, песцов, лис.

Магазины «Торгового Дома Карамшаковых-Сейдуковых» были открыты в Верном (Алма-Ате), Зайсане, Каргалинске [1, С. 6-7]. Сейдуковы были тесно связаны с крупными торговыми фирмами Москвы, Петербурга и других городов.

Нигматулла-хаджи входил в состав учетного комитета Тюменского отделения Государственного банка. В 1897 году управляющий Тюменского отделения Н. Н. Сендов рекомендовал НигматуллуСейдукова в члены учетно-ссудного комитета Тюменского отделения Государственного банка Тобольской Губернии со словами: «Нигматулла Сейдуков − тюменский бухарец, пользующийся общим уважением среди своих единоверцев и русского купечества, знает край хорошо и ведет большие торговые дела при значительном капитале. В Тюменском округе много выходцев из Бухары, в настоящее время осевших на земле и носящих название тюменских бухарцев, из них имеют в Отделении кредит, и Сейдуков положительно для нас необходим, так как никто кроме него не знает так хорошо состояние и дела этих бухарцев. Личность вполне порядочная и известная во всем округе по своей честности и добросовестности. В случае его не утверждения я буду поставлен в безысходное положение относительно оценки векселей и кредитоспособности многих тюменских бухарцев, которых учетный комитет мало знает»[11, С. 148-149].

Состояние Нигматулла-хаджи позволяло ему стать купцом I гильдии, но он предпочел остаться во II гильдии. Для причисления ко II гильдии необходимо было объявить капитал в размере не менее 20 000 рублей (для первой гильдии – 50 тыс. рублей). С этих денег купцы уплачивали установленный государством процентный сбор. Таким образом, Нигматулла-хаджи получал возможность расходовать больше средств на благотворительные цели.

Нигматулла родился в октябре 1829 года в Ембаевских юртах (варианты местного бухарского названия Манжел, Манцыл, Малчен, Малчин). В молодости учился грамоте у муллы Мухамметрахима. Начал с изучения арабской морфологии. Черпал знания не только в медресе, но очень много читал самостоятельно. Изучая различные дисциплины, старался понять, найти объяснение многим занимательным вопросам, поэтому имел хорошее образование: очень успешно закончил Ембаевское медресе. А своими литературными познаниями вызывал восхищение у собеседников.

Поведение Нигматуллы было для многих примером. В детские годы со своими сверстниками он никогда не ссорился, не сквернословии, не сплетничал и никого не обижал. Если при нем начинали обсуждать отсутствующего человека, переводил разговор на другую тему. Очень радовался, когда о людях отзывались позитивно, в каждом старался отметить положительные стороны. Богатые и бедные, молодые и старые, образованные и неграмотные, – все слышали от Нигматуллы добрые слова, всегда получали помощь. Он привечал даже тех, кто его не любил и считал своим врагом. Никогда и никого не стыдил, не бросал хлестких слов в лицо.

Важным для себя Нигматулла-хаджи полагал приносить людям радость, выполняя их просьбы, помогая тем, кто попал в беду, примиряя враждующих. Его великодушие не знало границ. Ворота дома купца были открыты для всех людей.

В 1881 году в Ембаевских юртах произошел страшный пожар. Сгорела почти вся деревня – 190 домов. Нигматулла-хаджи, совершавший в то время хадж (паломничество в Мекку), возвратился прямо к пожару. Односельчане встретили его в горести, пали в ноги и обратились к нему со словами: «Мы попали в страшную беду, дома наши сгорели. Всевышний рассердился, наказал нас». Они хотели покинуть юрты. Но купец спокойно ответил односельчанам: «Всевышний не сердится и не наказывает вас. По его воле деревня станет еще краше, вы будете жить богаче. Вы ничего не теряете, а только приобретаете, поэтому не переживайте, не горюйте».

Вместе с братьями Рахматуллой и Хабибуллой Нигматулла-хаджи приобрел строительный лес на сумму 300 000 рублей. В Ембаевских юртах на их средства было построено 170 новых домов, из которых 59 стали двухэтажными. Все постройки имели одинаковую форму, шестиугольные крыши из досок, и находились в 20 саженях друг от друга. Стараниями Нигматуллы-хаджи погорельцы обрели новые добротные жилища.

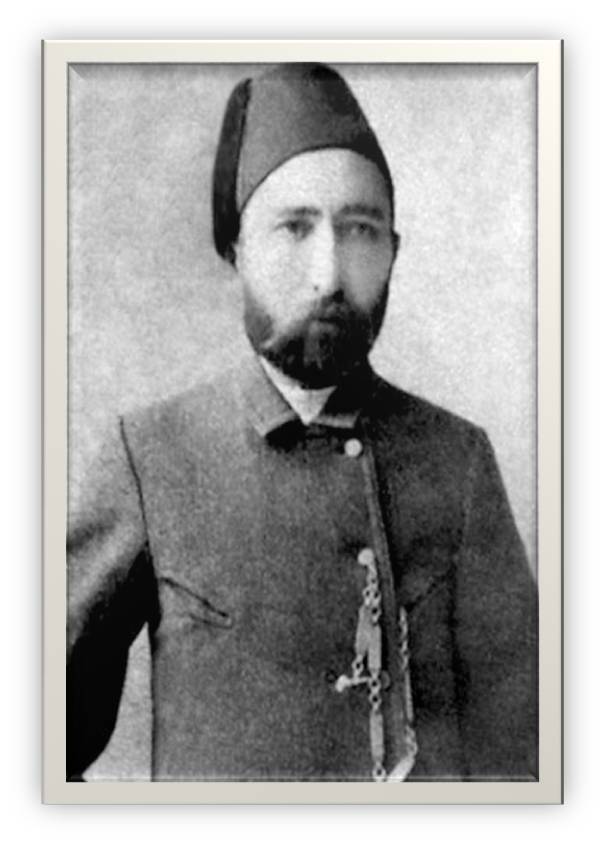

До начала строительства новых домов Нигматулла-хаджи обратился к младшему землемеру Овешкову начертить новый план Ембаевских юрт. В соответствии с планом в селении протянулись три улицы, пересеченные семью переулками. Самая заселенная и красивая улица того времени ‒ Береговая, сохранившая свое название и сейчас. У параллельной улицы было два названия (Новая и Училищная). Сейчас это улица Советская. А третья улица Карымшаковкая ныне носит имя Мусы Джалиля.

Увидев, что деревня построена по строгому плану, приезжавшие люди восхищенно удивлялись. Вот так описывает события тех лет тобольский миссионер Е. Елисеев: «Ямбаевские юрты находятся в 20 верстах от Тюмени. Юрты эти населены потомками выходцев из Бухары. Это небольшой городок с довольно широкими, правильно распланированными улицами, с красивыми домами городской архитектуры»[12, С. 153].

Еще одно подтверждение того, что Ембаевские юрты в начале XX в. имели красивые и добротные дома с железной кровлей красного и зеленого цвета –фотография известного ученого, фотографа С. М. Прокудина-Горского (1863‒1944), выполненная в 1912 году со стороны реки Туры.

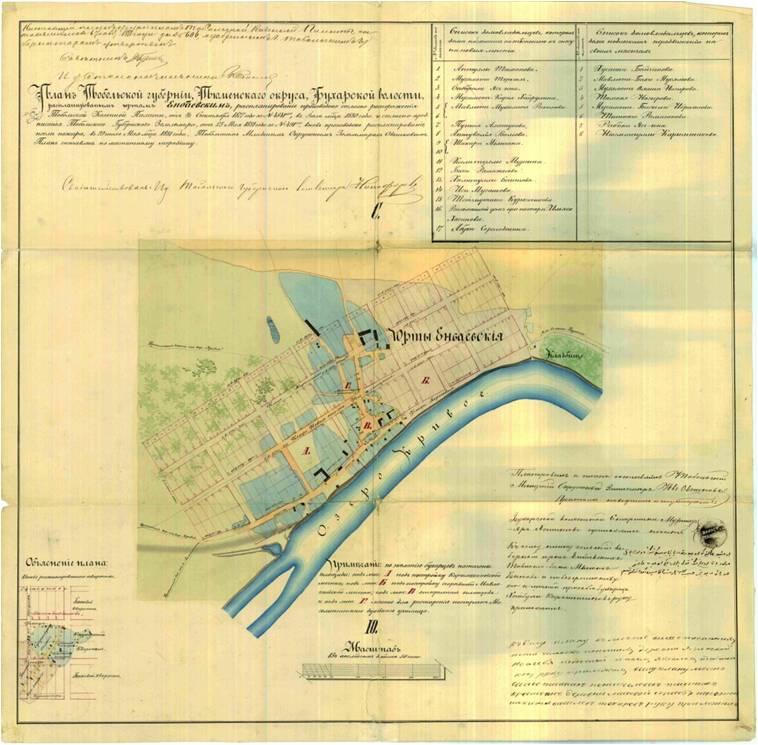

В 1884 году в возрасте 55 лет Нигматулла-хаджи организовал строительство комплекса ансамбля Большой мечети, славившейся по всей Российской империи. Вокруг мечети тогда был возведен целый ряд культурно-просветительских сооружений: медресе, библиотека, гостиница, столовая, конюшня. В настоящее время эти объекты культурного наследия как архитектурный комплекс сакральных зданий являются памятником регионального значения, источником гордости не только нашего села, но и всего региона.

Одна из построек ансамбля, ныне здание Ембаевского сельского музея, занимало Магометанское духовное училище (медресе), которое лично финансировал Нигматулла-хаджи. В народе его называли «каменным». Функционировавшее в Ембаевских юртах Тобольской губернии с 1890 до 1920-х годов это медресе считалось одним из лучших в Западной Сибири. По инициативе Нигматуллы-хаджи, в Ембаевском медресе переход на новый метод обучения Осуле-джэжидэ был осуществлен раньше, чем во многих других мусульманских учебных заведениях страны. Суть этого метода заключалась в том, что преподавание догматов ислама сочеталось с преподаванием таких предметов, как история, география, алгебра и геометрия, физика, химия, русский язык. Кроме этого, принимая татарских детей на базе начального образования, медресе в течение семи лет обучало их арабскому, татарскому и русскому языкам, желающих персидскому.

Медресе пользовалось доброй репутацией и выполняло роль специального учебного заведения, готовившего педагогические кадры мугаллимов (учителей) для мусульманских школ, священнослужителей для мечетей тех частей России, где жили мусульмане. Количество учеников достигало порой до 300 человек [1, С. 33].

Нигматулла-хаджи лично подбирал кадры для медресе, приглашая только лучших учителей Российской империи, в основном из Казани и Уфы, и зарубежных мусульманских стран. Так из деревни Борындык Саратовской губернии на должность мудариса, муфтия, директора медресе Нигматулла-хаджи пригласил ХисматуллуБурундукова (родственника первого, назначенного царицей Екатериной российского муфтия Мухаметжана аль-БорундыкиХусаинова). Таким же образом был приглашен учитель-новатор из Стамбула Мустафа эфенди, родом был из России. В 1870‒1880 годах в медресе трудился учителем тюменский татарин потомок суфийских шейхов МавлюкайЮмачиков (1837‒1910), вошедший в национальную литературу как поэт, прозаик и переводчик.

Преподавателем медресе, руководителем приходского религиозного совета юрт Ембаевских, муэдзином и ахуном (окружным муллой) двух мечетей села до 1926 года, а с 1899 года ахуном всех 13 населённых пунктов Бухарской инородческой волости Тюменского уезда Тобольской губернии был Мухамед-Юсуф (Юсуп в некоторых источниках) Сагитов, зять Нигматуллы-хаджи, получивший высшее духовное образование в Бухаре.

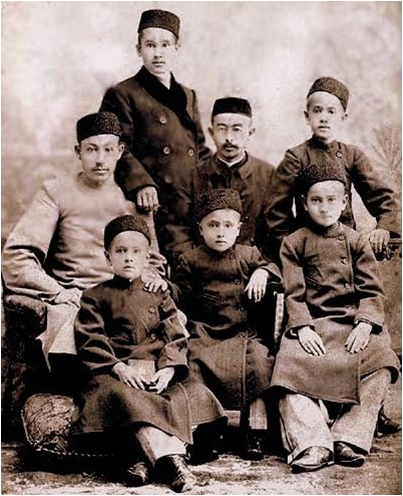

Нигматулла-хаджи на свои средства содержал около 200 шакирдов (учеников) по всей Тобольской губернии. Для них шили одинаковую форму: камзол и тюбетейку. Во время занятий шакирды сидели не на полу, а за партами, в учебной комнате висела черная доска. Каждый день Нигматулла-хаджи приходил в медресе и лично проверял знания учеников. Если видел, что они делают успехи, то очень радовался. Чтобы поддержать ребят, вызвать большой интерес к учебе, он дарил им халаты, сапоги, галоши, головные уборы. Выпускников-отличников одаривал чалмой и деньгами в размере 10 рублей, наиболее одаренных учеников отправлял учиться в Казань, Уфу, Бухару, Турцию.

С отличием закончил Ембаевское медресе Мухамад-Хафиз Шарафутдин Имашев. (1879–1935). Одним из выпускников Ембаевского медресе был будущий просветитель, ученый – фольклорист, доктор филологических наук Хамит ХуснутдиновичЯрмухаметов, известный в ученом мире как Хамит Ярми (1904–1981) из Курынкуля (Казарово). Еще одним выпускником Ембаевского медресе и носителем духовной культуры был СитдихМухаметризаулы Абдуллин (1892‒1966), внук прадеда Калимуллы-хаджи Кармышакова. Окончив медресе, он продолжил учебу в Уфимском высшем мусульманском учебном заведении. Благодаря ему сохранена историческая память о Нигматулле-хаджи.

В Ембаевских юртах находилось и женское медресе, первоначально в деревянном здании, которое было предназначено для мальчиков. Оно было построено в 1841 году на средства владельца сельского кожевенного предприятия Габдуллы Ниязова. Для того, чтобы девочки тоже могли получать образование в профильном здании, Нигматулла-хаджи построил новое медресе для девочек, пожертвовав 5 000 рублей, к сожалению, это здание не сохранилось до сегодняшних дней.

Благодаря прогрессивным учебным заведениям села, возведенным по инициативе Нигматуллы – хаджи и содержавшимся на его средства, во второй половине XIX ‒ вначале XX века, в Ембаевских юртах не было юношей и девушек моложе 25 лет, не умеющих читать и писать.

При Магометанском духовном училище и мечети существовала библиотека (китапхана), мусульманская библиотека на европейский лад, которая функционировала с 20 августа 1888 года. Здание библиотеки тоже было возведено из камня в едином стиле с медресе, с приёмной, читальным залом и собственно библиотекой с 3–4 шкафами в отдельной комнате за железными дверями. Учащиеся имели возможность ознакомится с философскими взглядами Аристотеля, Ибн-Сины, Низами и других мыслителей.

Большой заслугой Нигматуллы-хаджи являлась его постоянная забота о пополнении библиотеки ценной научной, часто антикварной литературой. Книги приобретались преимущественно в Константинополе, Каире, Мекке и Александрии. «Если наш хаджи услышит про нужную мусульманскую книгу, то где бы она ни находилась, он не пожалеет за нее и 500 рублей. Трехтомная рукописная книга МухидаБургани была выписана из Бухары за 700 рублей за каждую книгу», ‒ так отзывались о благотворителе современники[1, С. 35]. В 1913 году в библиотеке насчитывалось более 2 200 томов рукописных и печатных книг. Это было самое крупное и ценное из всех известных в Сибири исламских книжных собраний [8, С. 40]. По воспоминаниям старожилов, Нигматуллой-хаджи за 500 рублей был приобретен в красном бархате Коран, размером метр на метр, украшенный сусальным золотом и драгоценными камнями.

Старожилы свидетельствуют о печальной судьбе библиотеки. На заре Советской власти вооруженные люди сожгли часть книг во дворе мечети, а основное книжное собрание вывезли на трех повозках в Тюмень.

В настоящее время небольшую часть книг библиотеки Нигматуллы-хаджи, которую смогли сберечь старожилы села, хранится в Ембаевском сельском музее. Речь идет о 10-ти книгах: учебниках по окружающему миру, рукописных на арабском языке. Часть из них принадлежала семье первого просветителя Бурундукова. Некоторые книги из этой уникальной библиотеки с тех самых трех повозок оказались в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

На заднем плане архитектурного ансамбля Большой мечети были построены Гостиница и Столовая (Аш Хана). Помещения предназначались не только для гостей, но и для учителей, которые могли здесь жить, поскольку и медресе, и новая школа находились недалеко. По решению Нигматуллы-хаджи, любой проезжающий в Ембаевские юрты мог прожить бесплатно ровно сутки.

Украшением и основой всего архитектурного ансамбля является мечеть имени Нигматуллы‒хаджи Карамшакова-Сейдукова. Строи-тельство Большой мечети на пожертвованные купцом 19 тысяч рублей началось в 1884 году. Считалось, что проект мечети купец-меценат привез из Саудовской Аравии, по другим данным − из Турции. Теперь известно точно, что мечеть строилась по «образцовому» столичному проекту тобольского губернского архитектора прусского происхождения Готлиба (Богдана) Богдановича Цинке.

Строительные материалы для возведения мечети привозились из разных городов России. Например, мрамор для крыльца и лестницы Нигматулла – хаджи лично привез из Крыма. По воспоминаниям старожилов: «Эта особенность мрамора Крымского месторождения покорила мецената. Он со своими помощниками отправился в далекий Крым. Около 2-х месяцев продолжалась поездка за крымским мрамором, в результате которой в Ембаевские юрты был привезен диковинный строительный материал. Из крымского мрамора в мечети соорудили большую лестницу, ведущую к большому залу и крыльцо при входе, а также подоконники и пол, как в Аль-Бейту-ль-Хараме, самом древнем доме ислама. К сожалению, в советское время лестница внутри мечети была полностью закрашена. До наших дней в первозданном виде сохранился лишь камень крыльца мечети. Этот уникальный камень, уже более века встречает прихожан и туристов.

Пиломатериалы спускали по реке Туре с Верхотурья. А кирпичи изготовлены из глины, добытой в местных лесах. В фондах музея хранится и сам кирпич с отпечатками мастера, и его форма. Мечеть построена и держится на шести чугунных столбах, имеет подвижные крепления. Еще одно подтверждение уникальности и ценности этой мечети и одновременно широких предпринимательских связей нашего славного земляка, его финансовых возможности ‒ то обстоятельство, что мечеть покрыта тем металлом, что и Собор Парижской богоматери, произведенным на уральском заводе графа П. П. Шувалова в Лысьве.

Это подтверждают фрагменты железа с минарета ‒ экспонаты Ембаевского сельского музея. На одной из пластин изображен круг с полустертой головой лощади и надписью «Лысьвинский горный округ № 6 графа П. П. Шувалова». На другой пластине есть свидетельство высшей награды Всемирной выставки в Париже 1900 года. Пластины передал в музей житель д. Тураева Фаис Губайдуллин, который в 1985 году занимался ремонтом кровли минарета. Строительство мечети продолжалось четыре года. В 1888 году мечеть открыла свои двери для прихожан. Нигматулла-хаджи обеспечил мечеть вечным вкладом в 16 тысяч рублей, такими же вкладами были обеспечены и школы.

По своей красоте и совершенству системы отопления мечеть уступала лишь столичной Петербургской соборной мечети, а территория комплекса превратилась в красивейший уголок Сибири. Вековые сосны и кедры, посаженные у мечети, по просьбе Нигматуллы-хаджи, за которыми ухаживали семьи Муслимовых и Нигматуллиных, до сих пор шепчутся по ночам о величии помыслов создателя, его умении украшать мир.

«Нигматулла, Рахматулла, Хабибулла ‒ богачи, но они были примером для всех богатых мусульман в России. Все, что построено, сооружено, создано не было брошено на плечи простого народа. Думая о будущем, они поместили в государственный банк 90 тысяч рублей. Надеялись, что от помещенных средств будет большая польза школам, мечетям, библиотекам, потому что каждый год получали проценты в сумме 600 рублей, на данные средства существовали имам, муэдзин, медресе, библиотека, сторожа в мечети (им выдавалась каждый месяц зарплата). Для освещения покупали керосин, свечи. Да и по мелочам нужны были деньги. Оставшуюся сумму клали в сберегательную кассу (брали только в нужный момент и для очень нужных вещей). Любую начатую работу доводили до конца. Ушли из жизни, выполнив все задуманное, оставив о себе хорошие воспоминания», ‒ констатируют современники[1, С. 37].

Еще одной достопримечательностью села является каменный дом, построенный Нигматуллой-хаджи для дочери Шакуры и зятя Юсуфа Сагитова,мудариса (служителя) мечети и преподавателя медресе. Это строение также интересно своими архитектурными особенностями и историей. Семья Шакуры жила в этом доме до революции, затем была вынуждена уехать из с. Ембаево и скрыться в с. Новотьялово (Яна Атьял) Ялуторовского района. И там находилась мечеть, построенная Нигматуллой -хаджи.

Благотворительная деятельность Нигматуллы-хаджи не имела аналогов. Только в Тобольской губернии на его средства были построены 15 мечетей, 50 школ и медресе, которые он содержал. По некоторым сведениям, купец поддерживал учебные и религиозные заведения Верного и Бухары, Уфы и Оренбурга. Даже жители Иерусалима знали его щедрость и милость.

Купец не любил расточительства. Построив для дочери двухэтажный кирпичный дом, сам жил весьма скромно в одноэтажном деревянном доме с несколькими дворовыми постройками. По своему убранству дом был намного скромнее, чем многие другие двухэтажные. Нигматулла-хаджи завещал свой дом и денежные средства на открытие школы в селе Ембаево. В 1914 году его дом был передан под учительскую семинарию «Дар-аль-мугалим», которая просуществовала до 1919 года. Тем самым, наконец, была осуществлена мечта Нигматуллы-хаджи. А на содержание семинарии он завещал 40 тысяч рублей.

Нигматулла-хаджи отличался и другими добродетелями, например, раздавал многим людям милостыню. Иногда она доходила до тысячи рублей. Поддерживал он губернские проекты, например, строительство Губернского музея. О выделении на это 50 рублей он сообщил в письме губернатору В. Тройницкому в 1887 году.

До настоящего времени о нем во многих селениях хранятся рассказы о его поддержке нуждающихся любой национальности[12, С. 154] и вероисповедания[1, С. 41].

«Величие человека определяется его мышлением», ‒ говорил Нигматулла-хаджи. Часто у Нигматуллы-хаджи собирались муллы, вели разговор о школах, библиотеках, книгах, медресе и мечетях. Обменивались знаниями по истории, истории ислама, географии, литературе. Нигматулла-хаджи отличался от присутствующих грамотной речью. Говорил ясно, без ошибок. Нужно отметить, что Нигматулла-хаджи не только говорил, но и действовал: планировал, строил, описывал, сохранял, приумножал, систематизировал сведения о библиотеках и мечетях. Он с большим уважением относился к науке и к тем, кто занимался наукой.

Нигматулла-хаджи был глубоко верующим человеком, много путешествовал, совершил в 1866 и 1881 годах хадж (паломничество) в Мекку. Посетил Египет, Ближний Восток (Иерусалим), Сирию, Турцию.

Одной из ярких страниц истории Сибири считается привоз им из Мекки волоса из бороды пророка Мухаммада. Купец проехал весь Ближний Восток, водил дружбу с известными египетскими и турецкими богословами. Насколько это был влиятельный человек, можно судить по воспоминаниям другого знаменитого сибиряка, Абдурашита Ибрагимова, ставшего первым муфтием Японии, который в своей книге «Таржимаихалем» рассказывает, как в конце 90-х годах XIX века во время хаджа люди из разных стран приветствовали в Мекке сибирского бухарца.

Пользовавшемуся большим уважением меценату подарили реликвию исламской истории, колбу с волосом из бороды пророка Мухаммада, которая находилась до революции в нашей Ембаевской мечети. В настоящее время «Волос пророка Мухаммеда» хранится в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова в Тюмени.

До нашего времени дошло немало легенд, преданий и интересных фактов, связанных с Нигматуллой-хаджи. Например, о том, как Ембаевские юрты посетил цесаревич Николай, возвращаясь из Японии. Как шел он 5 км тракта к мечети по тканым коврам и вкушал ароматную уху с черным хлебом у купца-мецената, а потом будущий император наградил его памятной медалью.

Врач С. И. Карнацевич (1891–1977) в «Очерках старой Тюмени» писал как купец был остановлен разбойниками на пути к Ирбиту и как, схватив одного из них, стал им «лупить остальных», наводя страх и ужас.

Старожилы села вспоминают, как на международной ярмарке в Лейпциге богатырь из Ембаевских юрт Нигматулла-хаджи оторвал от земли камень весом в 32,5пуда, а затем вывел из строя все силовые устройства, не рассчитанные на такого силача, как наш герой.

Личная жизнь Нигматулла-хаджи, к несчастью, была трагичной, но он никогда не роптал на судьбу. Не стало нашего великого сибиряка 18 декабря 1901 года. Его похороны состоялись 19 декабря после полуденного намаза. Местные мужчины несли его тело на руках до самого кладбища, по очереди сменяя друг друга. Так отдавали последнюю дань уважения. Проводить к могиле Нигматуллу-хаджи собралась чуть не тысячная толпа, многие плакали. Подробно похороны Нигматуллы-хаджи описаны в номере «Сибирской торговой газете» от 21 декабря 1901 года.

После изгнания семьи Сейдуковых из села в 1921 году потомки купца-мецената и его братьев рассеялись по стране и зарубежью. Кто-то подался в Среднюю Азию и Казахстан, некоторых ждала голодная смерть в дороге. В Сибири осталась внучка купца Арифа. Она обосновалась в селе Новоатьялово, где ее дед когда-то построил мечеть. Сегодня внуки Арифы проживают в Тюмени.

Нигматулла-хаджи Карамшаков Сейдуков сыграл выдающуюся роль в развитии в просвещения местного мусульманского населения Ембаевских юрт и соседних населенных пунктов. Купец II гильдии, преуспевающий торговец, ведущий дела в России и зарубежных странах, свой бизнес он основывал на принципах добропорядочности и доверии, а торговую прибыль предназначал на просвещение и богоугодные инициативы.

С целью увековечивания памяти о великом человеке, бухарском сибиряке и ембаевском купце-благотворителе один из широких проездов новых домов села Ембаево был назван Карамшаковским. В планах Ембаевского сельского музея совместно с администрацией Ембаевского муниципального образования значится также установка информационного стенда и памятной доски.

Источники и литература:

- АлишинаХ.Ч.История села Ембаево. – Тюмень: Тип. «Печатник», 2018. – 52 с.

- Бакиева Г.Т. Родословная Сейдуковх-КармышаковыхЕмбаевских юрт Тюменского округа//Хикмат. 2019. – С. 10 – 11 .

- Алишина Х.Ч. Почетные бухарцы в трудах Менгера//Хикмат. – № 6 (77). – сентября – С. 6 – 7.

- БагизоваГ.Ш.История школы: события и люди.–Тюмень: Тип. «Вектор Бук», 2014. – 287 с.

- Бакиева Г.Т. Купцы – благотворители Муртазины //МуслимИнфо. –№ 1 (67) – февраль – С. 10 – 11.

- Бакиева Г.Т. Родословная Сейдуковых-КармышаковыхЕмбаевских юрт Тюменского округа//Хикмат. – № 1 (82). – марта 2019. – С. 10 – 11 .

- Балюнов И.В. Тюменский и Тобольский архитектор Б. Цинке// Наследие Тюменской области. – № 1(8). – 2018/2019. – 43–47.

- Бустанов А. Книжная культура сибирских мусульман. – Москва: Тип. «Издательский дом Марджани», 2013. – 230 с.

- Валеев Ф.Т. Сибирские татары: культура и быт. – Казань: Татарское кн. изд‒во, – 208 с.

- Вычугжанин А. Ембаевский благотворитель//Тюменская область сегодня. - № 241 (4552). – 27 декабря 2017. – С . – 4.

- Вычугжанин А., Отрадных О. История банковского дела Тюменской области. – Тюмень: Тип. «ИД «Слово», 2004. – 615 с.

- Губайдуллина Г.М. Прошлое ради будущего: опыт родословной. –Тюмень, 2013. ‒ 192 с.

- Дубовская Е. Какую память о себе оставишь или История о тюменском купце Кармышакове//Тюменские известия. – № 221 (1597). – 13 ноября 1996. – 3.

- Кабдулвахитов К. По следам Тюменских шейхов. Историческое расследование. – Тюмень: Тип. «Печатник», 2005. – 240 с.

- Путеводитель по Иртышу и Оби/ Товарищество Зап.-сиб. пароходства и торговли. - Петроград: Типография М. Пивоварского и Ц. Типографа, 1916. –154 с.

- Седов Л. Деревня моя, имя мое// Красное знамя. – 18 декабря – С . 7 – 8.

- Юртина Т. Наследие неподвластное времени//Красное знамя. – 2018 . – С . 3.

- ЦГИА РБ. – Ф. И – 295. – Д. 689. – Оп. 11. – Л. 8;

- Архивные материалы Ембаевского сельского музея.

Краеведческая конференция "Наше наследие": материалы докладов и сообщений.- Ишим, 2022.- СС. 36 - 43.