Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 708

Медведева Г. В.,

председатель родословного

общества «Истоки»,

г. Заводоуковск

ПАМЯТЬ О ПИОНЕРСКОМ КОСТРЕ

Посвящается 100-летию пионерской организации им. В. И. Ленина

100-летний юбилей пионерии является значимой датой для нескольких поколений россиян и соотечественников за рубежом, ведь за 69 лет деятельности движения в рядах пионеров побывало более 210 млн советских детей. Историческую значимость пионерской организации трудно переоценить. С позиций сегодняшнего дня можно с уверенностью сказать, что это - важнейшее наследие ушедшей эпохи, бесценный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков.

Незабываемая «эра светлых годов» стала частью и моей биографии: около 20 лучших лет моей жизни так или иначе связаны с пионерским движением. Началось это в Ново-Заимской школе, в которой я получила среднее образование. Поразительно, с годами не забывается волнение и радость накануне знаменательного дня вступления в пионеры: посадив перед собой младшего брата, я вновь и вновь повторяла торжественное обещание, а ночью плохо спала, боясь опоздать на праздник. Вот на чёрно-белом снимке сижу среди одноклассников уже в белой кофточке с тщательно расправленным на ней пионерским галстуком. Помню, как ревностно следила я за его безукоризненным видом: осторожно стирала и гладила, завязывала красивым узлом и старалась эффектно разложить концы поверх школьной формы. Особенно нравился мне алый шёлковый треугольник, пришедший на смену хлопчатобумажному, который вечно скручивался в унылые красные сосульки.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 813

Ермачкова Е. П.

к.и.н., преподаватель ГАПОУ ТО

«Агротехнологический колледж»

г. Заводоуковск

2 сентября 2022 года в городе Ишиме состоялась презентация книги «Ишимская энциклопедия. Приишимье». Историей Приишимья я увлеклась достаточно недавно, хотя именно здесь жили мои предки.

В течении 2012-2021 годов по просьбе директора Тюменского издательского дома Ивана Филипповича Кнапика и Владимира Ивановича Озолина собирала и обрабатывала архивные документы, редкие печатные и рукописные издания, публиковала их в региональных и центральных средствах массовой информации, научных сборниках и монографиях [1].

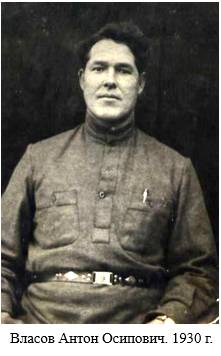

Изучая свою родословную, автору удалось найти «достаточно крепкие корни», связанные с историей Приишимья и образованием некоторых деревень. Прадед по материнской линии, партизан, персональный пенсионер Ишима, Власов Антон Осипович (1898-1979) родился в деревне Крашеневой Пегановской волости у местной крестьянки Анны Терентьевны Власовой (1866-1944) и ссыльного поляка Осипа Лаврентьевича Красновского (Храмовского) (1865-1955). Молодым парнем Антоша женился на крестьянке Фекле Семеновне Кравчинской, 1899 года рождения. Проживала она с родителями поблизости, в деревне Ревягиной Локтинской волости Ишимского округа.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 764

Гаврилов М.И.,

к.б.н., член землячества

ХМАО-Югра

г.Заводоуковск

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. С. ПУШКИНА В ОДНОМ ТОМЕ (ИЗДАНИЕ Ф.ПАВЛЕНКОВА,1897)

ХРАНИТЕЛИ И СОБЫТИЯ

(МОСКВА,1901-ЗАВОДОУКОВСК,2022)

«Умение проявлять себя в своём природном

существе есть признак совершенства»

Мишель Монтень, французский философ

Человечность А. С. Пушкина, реализм и жизнестойкость его прозы и поэзии, подтверждены не только В. С. Белинским, но и российской многогранной всепогодной природосообразностью (термино-логическое словосочетание автора). Вспоминаю знакомые с детства строки:

«...Вот бегает дворовый мальчик

В коляску Жучку посадив,

Себя в коня преобразив.

Шалун уж заморозил пальчик,

Ему и больно, и смешно.

А мать грозит ему в окно».

Есть они и в нашем томе, на обложке которого написано в старой орфографии «ПУШКИНЪ». Им была награждена моя бабушка Наталия Михайловна Кокинская в 1901 году при окончании привилегированной московской гимназии. И вот более 120 лет эта библиографическая редкость хранится и путешествует на просторах большой России в заветных семейных библиотечках уже трёх поколений: первого – самой отличницы бабушки, второго - дочери Нины Николаевны Степановой, третьего – нас внуков Михаила и Сергея Гавриловых.

Том и его хранители совершили путешествие с западных рубежей (Москва, Можайск, Смоленщина) до восточных (Лагерый пункт 202 по содержанию военнопленных японцев - станция Эхилкан, Хабаровский край) и южных (крымская Ялта, город корабелов Николаев). За эти годы произошли драматические события– давка на Ходынском поле во время последней коронации Романовых (юную бабушку от народной давки спас мой прадед, купец Михаил Кокинский), Первая мировая война, грозди революций, немецкая оккупация, современные события защиты русско-славянской суверенности от Запада и американской мировой агрессивной доминанты. И сегодня мы с нашим томом «ПУШКИНА», всё ещё в рабочем состоянии, находимся в городе Заводоуковске Тюменской области, ставшей некоронованной нефтегазовой столицей и хлебной лесостепной житницей. Книга сохранена была и в голод, и в холод. Сами пропадали, в том числе при рытье противотанковых укреплений под Москвой (мамин случай).В Томе соседи по дому вырвали лишь портреты императора Николая II и его супруги Александры Фёдоровны. Это была самая большая травма книги.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 712

Пешев Л. П.,

краевед,

с. Горюново

Семья крестьянина Антона Ивановича Зятькова и его жены Василисы Ефимовны – из рода первых поселян села Горюново. У супругов было пятеро сыновей: Гоша, Алёша, Митя, Володя и старший Порфирий. Жили они хорошо своим хозяйством. Сыновья с детских лет были приучены к крестьянскому труду, помогали отцу с матерью: ухаживали за скотом на подворье, работали на сенокосе, в поле на своих десятинах трудились весной в посевную и осенью на уборке хлеба. Старшие братья учились читать и писать в Горюновской церковно-приходской школе. После революции при советской власти закончили начальную школу.

Василисе Ефимовне пришлось одной растить детей. Её мужа Антона Ивановича, активного сторонника Советской власти в селе Горюново в 1920 году убили враги нового уклада жизни.

В коллективизацию семья Зятковых вступила в колхоз. Гоша, Алексей, Миья и Володя выучились на трактористов. До самого начала Великой Отечественной войны работали на колёсных тракторахСТЗ в колхозе имени Сталина. Старший брат Порфирий был бригадиром полеводческой бригады.

Началась война с фашистской Германией. Старшие братья Порфирий и Алексей попрощались со своими жёнами и детьми и ушли на защиту Родины. Вскоре пришла очередь младших братьев Мити и Володи. Василиса Ефимовна, проводив на фронт всех своих сыновей, переживала днём и ночью: как они там, на фронте, живы ли они? Письма с фронта она получала от Гоши из-под Сталинграда, от Порфирия из-под Смоленска, от Володи с Псковской земли. Алёша писал, что служит на границе с Японией, Митя – что охраняет морские рубежи на Тихоокеанском флоте.

Вскоре мать получила первое похоронное извещение – умер отран в госпитале Порфирий. Не успела она оплакатьстаршего сына, как почтальон принёс сразу две похоронки – под Сталинградом погиб Гоша, младший сын Володясложил головупод Псковом.

От навалившегося горя у Василисы Ефимовны пошатнулось здоровье. Но она работала на ферме и поле с другими колхозниками от зари до зари, как все в ту военную пору под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы!»

Она очень рада была весточкам с фронта от Алексея и Дмитрия. Сыновья обещали вернуться домой, писали убедительно:

«Здравствуй, мама.

Скоро конец проклятой войны, скоро мы разгромим японских самураев и приедем в Горюновок тебе, дорогая мама».

В сентябре 1945 года удостоенный боевых наград старшина Алексей Зятьков вернулся домой. Дождалась мать и сына Дмитрия, старшину второй статьи Тихоокеанского флота. Братья Зятьковы снова по-ударному работали трактористами в Горюновском колхозе. В правлении хозяйства они всегда были на хорошем счету.