Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 673

Михалевич Т. Н.,

член родословного

общества «Истоки»,

г. Заводоуковск

Начну с того, что в составлении семейной летописи и генеалогических поисках корней своих предков я новичок. Взялась за это дело, когда рядом не осталось родных людей, которые могли бы поведать так много…Грустно…

Но нет ничего невозможного. Если сделала первый шаг – открывается новая дорога, которую предстоит пройти.

На моем пути по поиску информации о семье Артемьевых по линии мамы и семье Первухиных по линии отца был Вологодский архив, Магаданский архив УМВД (здесь нашлось дело деда 30-х годов прошлого столетия из Севвостоклага), Тюменский и Тобольский архивы. И, безусловно, прежде всего домашний архив.

Легких дорог не бывает. Каждая находка, новая информация приносит радость, счастье и силы для движения вперед.

Однажды, пересматривая семейные документы, обратила внимание на открытку, присланную отцу с Украины в 1979 году. Я никак не подозревала, что это черно-белое фото станет для меня сенсационным в поисках информации о семье деда по линии отца.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 793

Ежеменский С. Н.,

член родословного общества

«Истоки», инженер ООО «Ермак»,

г. Ишим

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 895

Хамова Л. И.,

член родословного общества «Истоки»,

хранитель школьного музея села Падун

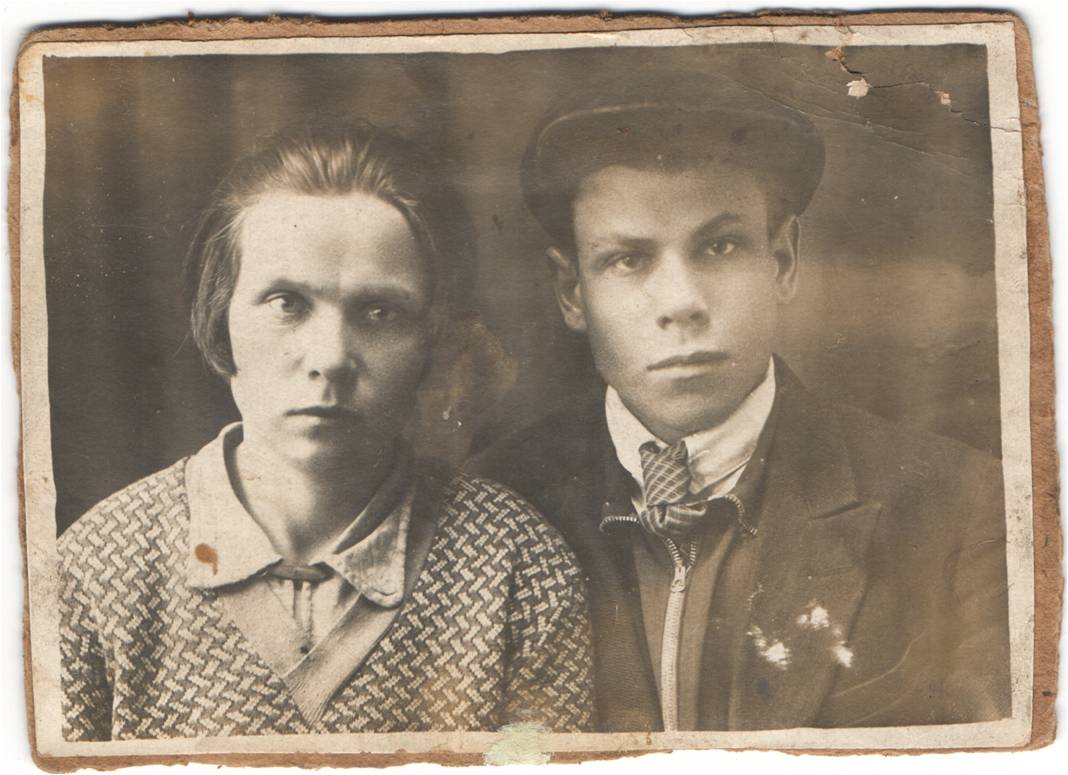

Отец с сестрой Марусей в городе Шахты. 1934 год

О судьбе страны легко говорить с людьми моего поколения. Да, у многих из нас разные воспоминания, выводы об ушедшей эпохе, разные прогнозы на перспективы её развития. Но главное в том, что мы многое помним и знаем о нашей стране в силу своего возраста. А как донести эти знания, жизненный опыт и воспоминания до наших детей, а тем более внуков, которым непонятно время правления Хрущева и Брежнева, а слова «коллективизация», «Великая Отечественная война» и «политрук» зачастую кажутся такими же далёкими, как восстание Спартака?! Но ведь в это самое время наша Родина развивалась и крепла. Продираясь через войны и внутренние противоречия, она стала великой державой, которую не смогли сломить даже смутные годы перестройки. Обо всём этом я хотела бы рассказать на примере жизни одного хорошо мне известного человека, моего отца Ивана Степановича Лимаря, судьба которого тесно переплелась с судьбой нашей страны.

Он родился в 1914 году в крестьянской семье на хуторе Великий Кобелячек Новосанжарского района Полтавской обл. В этом же году его отец Степан Прокопьевич был призван на германский фронт и погиб. Мать Акулина Ивановна, работавшая в прислугах у богатых людей, после потери кормильца по казачьим законам стала женой его брата Петра. Так дядя заменил отца Ивану и его старшей сестре Марусе, позже в семье родился сын Антон.

В 1931 году после окончания начальной школы отец уехал в город Шахты Ростовской области, где сестра Маруся работала в шахте откатчицей, а через два года в школе Горпромуча получил специальность крепильщика. В шахте Иван попал под завал горными породами, выжил чудом. После лечения поехал повидать родителей. Тогда в стране из-за неурожая был голод, который не обошел и их семью: родители еле передвигались по дому. Сын постепенно откармливал их привезёнными с собой сухарями, так он спас мать и отчима от голодной смерти.

Четыре года работал в шахте «Артём № 1» помощником врубмашиниста и одновременно закончил Рабфак. По направлению комсомольской организации шахты он два года проучился в областной Политпросветшколе и был направлен в село Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края на должность инспектора районо, где работал до призыва в армию. Служил в 12-ом стрелковом отдельном батальоне Владивостока. После курсов младших командиров 54 запасного стрелкового полка и курсов Хабаровского военно-политического училища связистов И. С Лимарь был назначен начальником зарядно-технической базы 16 запасного полка, где прослужил до августа 1946 года. За участие в Великой Отечественной войне награждён медалями «За Победу над Германией» и «За победу над Японией».

Мои родители познакомились в конце войны. Мама работала в воинской части и прачкой, и свинаркой, и телятницей, а летом –вовощеводстве. Она одна воспитывала дочь Валю от первого брака. Её муж Ефим Яковлевич Мартынов погиб в 42-ом.

Закончилась война, и в офицерской столовой был устроен праздничный обед. Когда зашли мои родители, все крикнули: «Лимарю- горько!». Мама, конечно, засмущалась от неожиданности. Это и было подобие их свадьбы, а 1 апреля 1946 года у них родилась дочь Лида.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 1012

Ващенко А. Г.,

краевед, член Заводоуковского

землячества Тюмени

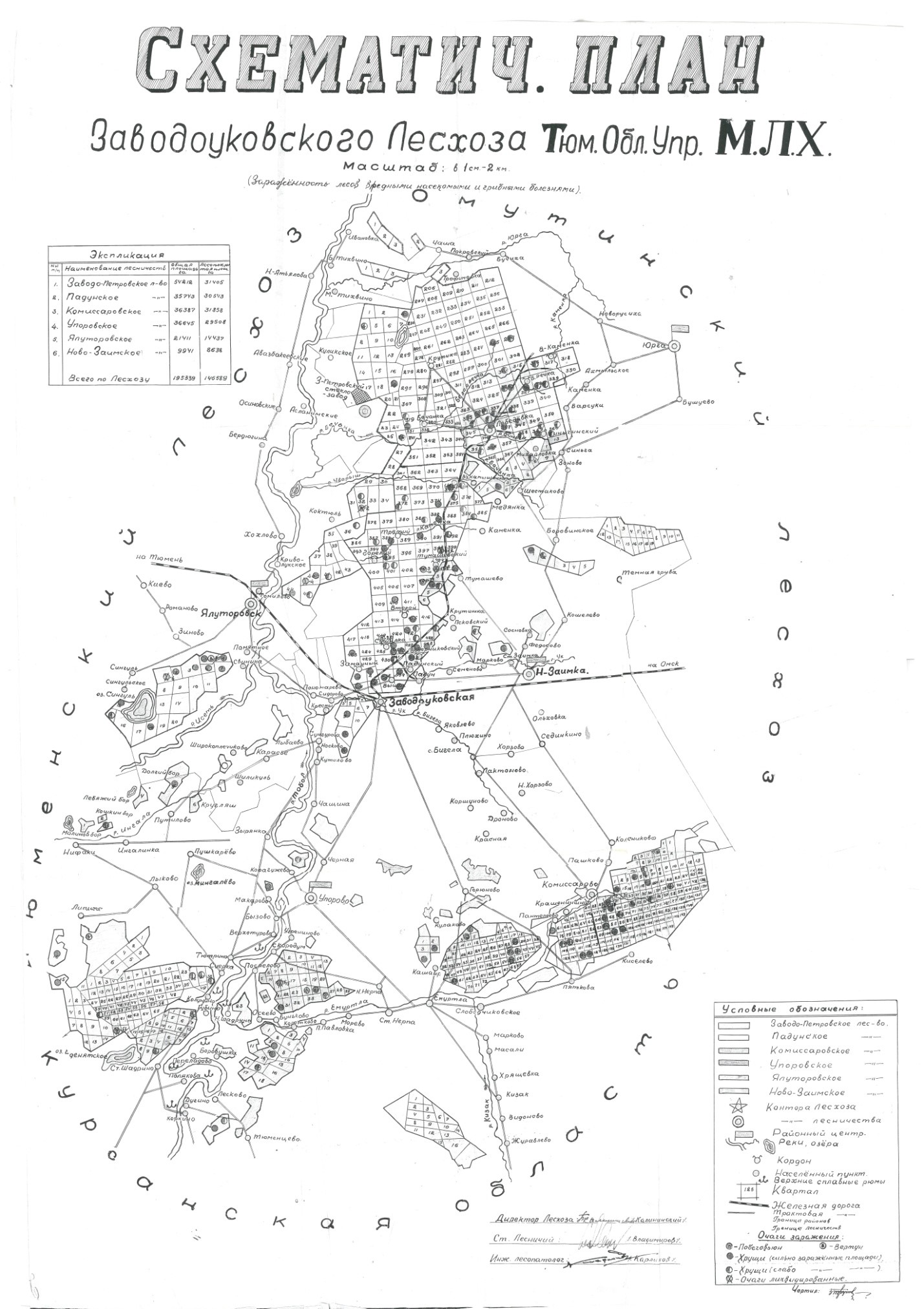

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЮБИЛЕЙ ЗАВОДОУКОВСКОГО ЛЕСХОЗА

Организованный в 1947 году Заводоуковский лесхоз, как самостоятельная единица, прекратил свою производственную деятельность в 2015 году

Принято считать, что Заводоуковский лесхоз был организован 75 лет назад, в августе 1947 года. Эта дата (01.08.1947) значится и в книге «Путь длиною в пятьдесят лет 1947-1997», текст которой подготовлен работниками лесхоза.

В состав нового предприятия включена была база лесов гослесфонда и лесов местного значения Новозаимского, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского административных районов Тюменской области. Штатная численность работников в структуревновь организованного предприятия составляла 92 человека, включая лесную охрану (лесников и объездчиков).

На первом этапе в состав лесхоза включены были следующие семь лесничеств: Агаракское; Заводопетровское; Комиссаровское; Новозаимское; Падунское; Упоровское и Юргинское. В 50-х в приказах Заводоуковского лесхоза фигурирует Ялуторовске лесничество, руководил которым лесничий Е. Г. Шемякин Помощником лесничего успешно трудилась Л. Г. Малькова. Вскоре после очередной реорганизации лесничество было выделено в самостоятельный Ялуторовский лесхоз и специалисты Заводоуковского лесхоза, как Петр Дмитриевич Зуй, Василий Кузьмич Суворов, Виталий Михайлович Никитин один после другого работали директорами этого лесхоза.

С 1951 года после ряда преобразований под управлением лесхоза осталась территория общей площади лесных массивов в 173,7 тыс. гектаров в составе пяти лесничеств: Заводопетровского; Комиссаровского; Новозаимского; Падунского и Упоровского.

Позднее, выйдя на пенсию, директор лесхоза Василий Игнатьевич Овсянкин написал две книги о производственной деятельности Заводоуковского лесхоза и своей роли, как руководителя за период с 1971 по 2004 год. Книги вышли из печати одна за одной, в 2008 году «Творцы и хранители леса», в 2010 году «Лес – забота и тревога наша». Волей судьбы и обстоятельств я оказался в числе людей, которым Василий Игнатьевич презентовал свой труд, запечатлев на форзацах изданий собственноручные дарственные.