Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 29

Елена Ермачкова,

кандидат исторических наук

Архивы раскрывают тайны биографии первого заводоуковского коммуниста

Западно-Сибирское крестьянское восстание вспыхнуло в нашем крае 105 лет назад, 31 января 1921 года.А уже на следующий день повстанцы захватили станцию Заводоуковскую и взяли в плен местных большевиков, в том числе и председателя комячейки Николая Хахина. Вскоре он был жестоко убит в селе Бигиле.

В советские годы Н. Хахин был известен в Заводоуковске. На улице Братской стоял обелиск в честь погибших в 1921 году коммунаров. В 1988 году улица Новая в городе получила имя Хахина.

Но при изучении биографии Николая Тимофеевича мне встретилось несколько загадок. Опираясь на материалы, предоставленные хранителем Падунского музея Любовью Хамовой, данные метрических книг, архивные документы и воспоминания односельчан и потомков, я попыталась пролить свет на некоторые из них.

Мало ли в Падуне Николаев Хахиных?

- Информация о материале

- Автор: Ольга Мясникова

- Просмотров: 576

Галина Туровинина (Гордеева),

заслуженный учитель РФ,

кандидат педагогических наук

В 1965 году, когда был образован Заводоуковский район, в городе распахнула двери новая средняя школа на улице Набережной (ныне – Е.Н. Дружининой). И 1 сентября наш 1 «А» перешагнул её порог. Этот день мы, одноклассники, вспоминаем с особой теплотой, как и последующие десять лет.

Большая, светлая, красивая… Школа, будто дворец, возвышалась над соседствующими с ней деревянными домами. И пусть за эти годы в Заводоуковске появилось ещё несколько учебных заведений, но для нас первая городская навсегда останется самой лучшей.

Здесь работали наши любимые педагоги. Это учитель начальных классов Екатерина Васильевна Прохорова. На её уроках мы учились писать крючки и палочки сначала карандашом, а затем перьевой ручкой. А историк Лидия Ефремовна Шильман настолько интересно подавала материал и так грамотно апеллировала картой, что мы невольно погружались во времена Древнего Рима или оказывались на полях Отечественной войны 1812 года. Помню, как на вступительных экзаменах в институт мне попался вопрос о Курской битве. И я представила, как бы о сражении рассказала Лидия Ефремовна. Видимо, получилось так ярко и красочно, что члены приёмной комиссии удивлённо спросили: «Вы что там сами были?»

Но вернёмся к нашим учителям. Географ Роза Ивановна Коркина. Мы были очарованы ею. В старших классах она настоятельно советовала нам читать газеты и тем самым анализировать экономику родного края. А биолог Галина Васильевна Андреева и её беззаветное служение профессии! В её кружок «Зелёный патруль» хотели ходить все. Ещё мы с нетерпением ждали уроков химии. Царством формул и реактивов заведовала Любовь Константиновна Костыгина. Как-то раз она попросила нас прибрать в кабинете после лабораторной. Ну мальчишки и «прибрали»: что-то смешали в колбе, и та взорвалась. А на мне был новый спортивный костюм, который после случившегося покрылся мелкими чёрными точками. Что и говорить, Любовь Константиновна была от наших опытов в ауте!

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 559

Рузана Акопян,

редактор газеты

"Заводоуковские вести"

Ветеран педагогического труда Любовь Абрамушкина отметила 80-летие

Ветеран педагогического труда Любовь Абрамушкина первых своих учеников выпустила в 1969 году. Было это ещё в Оренбургской области, где молодая учительница математики начала свою трудовую биографию.

Несколько поколений заводоуковцев знают Любовь Абрамушкину. Она три десятка лет работала учителем математики в городской школе № 2. С 2005 года ветеран педагогического труда – на заслуженном отдыхе.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 683

Татьяна Коростелёва,

корректор газеты

"Заводоуковские вести"

11 апреля 1965 года вышел в свет первый номер газеты Заводоуковского района

На публикации к 90-летнему юбилею газеты «Заводоуковские вести» откликнулась горожанка Вера Рыбина. Её мама, Галина Мельникова, 60 лет назад печатала первый номер «Советского Зауралья».

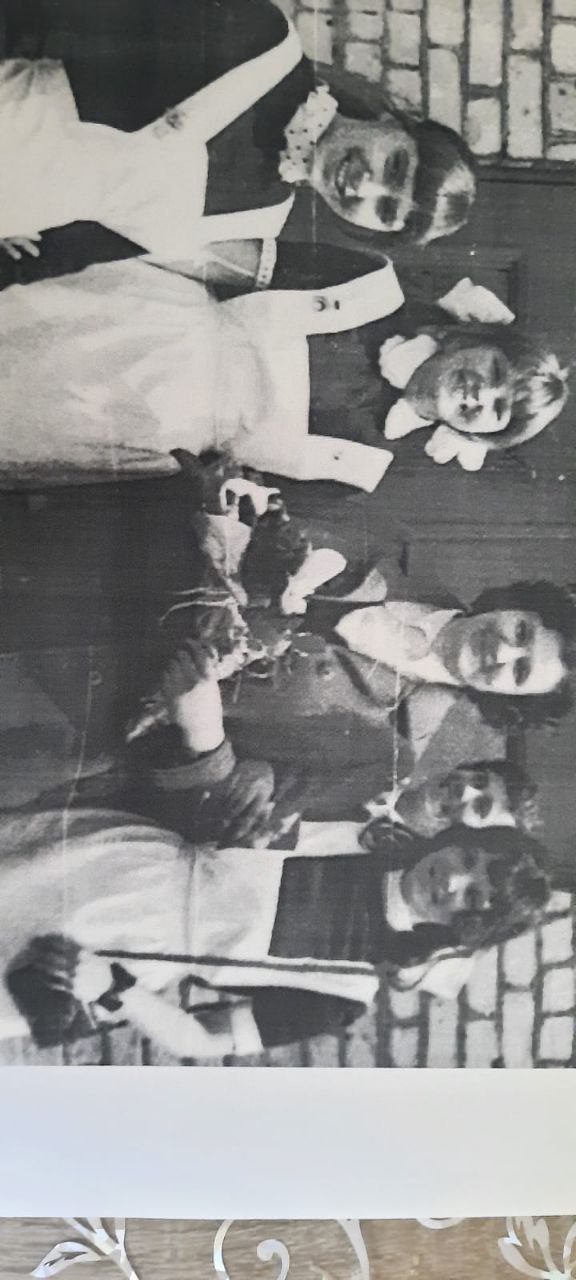

Сотрудники издательства газеты «Советское Зауралье», 1965 год. Первый справа линотипист Григорий Ядрышников, рядом корректор Клара Иванова; во втором ряду слева печатник Галина Мельникова, наборщицы Софья Бришина и Евгения Соколова, фотограф Юрий Соловьёв. К сожалению, остальных, запечатлённых на фото, Вера Рыбина не назвала.

Сотрудники издательства газеты «Советское Зауралье», 1965 год. Первый справа линотипист Григорий Ядрышников, рядом корректор Клара Иванова; во втором ряду слева печатник Галина Мельникова, наборщицы Софья Бришина и Евгения Соколова, фотограф Юрий Соловьёв. К сожалению, остальных, запечатлённых на фото, Вера Рыбина не назвала.

В 1965 году Вере Рыбиной было восемь лет. В её цепкой детской памяти отчётливо сохранились некоторые моменты прошлого. До поступления в школу девочка много времени проводила с мамой – была привязана к ней, как хвостик. Вера Александровна хорошо помнит редакцию газеты в старом клубе элеватора, зал, где стояли два печатных станка, на которых работала её мама, Галина Ивановна.

Труд – ручной