Здесь может быть ваша статья...

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 746

Рузана Акопян,

редактор газеты

"Заводоуковские вести"

В марте 2000 года редакция газеты была переименована в госучреждение Тюменской области «Информационно-издательский центр» «Заводоуковские вести».

В октябре 2000-го на смену ушедшему после тяжёлой болезни Леониду Ложкину главным редактором была назначена Елена Пономарёва. В «Заводоуковских вестях» Елена Григорьевна работала с 1998 года, а до этого 12 была корреспондентом отдела писем и заведующей сельхозотделом в газете Абатского района.

Почти весь коллектив вместе с редактором оказался пришлым. Александр Парамонов ранее трудился в сорокинской районке, Иван Ложков приехал из Упорово, Людмила Привалова работала в газете «Новости Радужного» Ханты-Мансийского округа, Татьяна Коростелёва родом из Курганской области, Борис Соколов – из Казахстана, а Лилия Назаренко (дольше всех местная) тоже в своё время перебралась в Заводоуковск из Свердловской области.

Каждый со своим житейским опытом и багажом знаний внёс в общее газетное делопроизводство свою лепту. И если в конце 2000 года тираж «Заводоуковских вестей был в районе семи тысяч экземпляров, то в 2013-м он перевалил за девять тысяч.

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 728

Татьяна Коростелёва,

корректор газеты

"Заводоуковские вести"

На протяжении девяти десятков лет со дня основания «Заводоуковских вестей» жизнь нашей территории вместе с журналистами освещают внештатные авторы

Елена Ермачкова, кандидат исторических наук, преподаватель Заводоуковского филиала Ялуторовского агротехнологического колледжа, – одна из активных внештатных авторов газеты «Заводоуковские вести».

Елена Ермачкова, кандидат исторических наук, преподаватель Заводоуковского филиала Ялуторовского агротехнологического колледжа, – одна из активных внештатных авторов газеты «Заводоуковские вести».

Ещё несколько десятилетий назад слово «рабселькор», или «рабоче-крестьянский корреспондент», было на слуху и в обиходе. Так называли того, кто тесно сотрудничал с газетой.

Вовлечение населения в общественную жизнь в то время было в приоритете. Активные помощники из числа специалистов сельского хозяйства, промышленности, строительства, работников образования, здравоохранения, торговли, культуры писали материалы о жизни своих предприятий, организаций, колхозов, делились успехами, критиковали недостатки. В общем, вместе с газетчиками приближали светлое будущее, писали историю родного края.

За творчество – поощрение

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 607

Татьяна Коростелёва,

корректор газеты

"Заводоуковские вести"

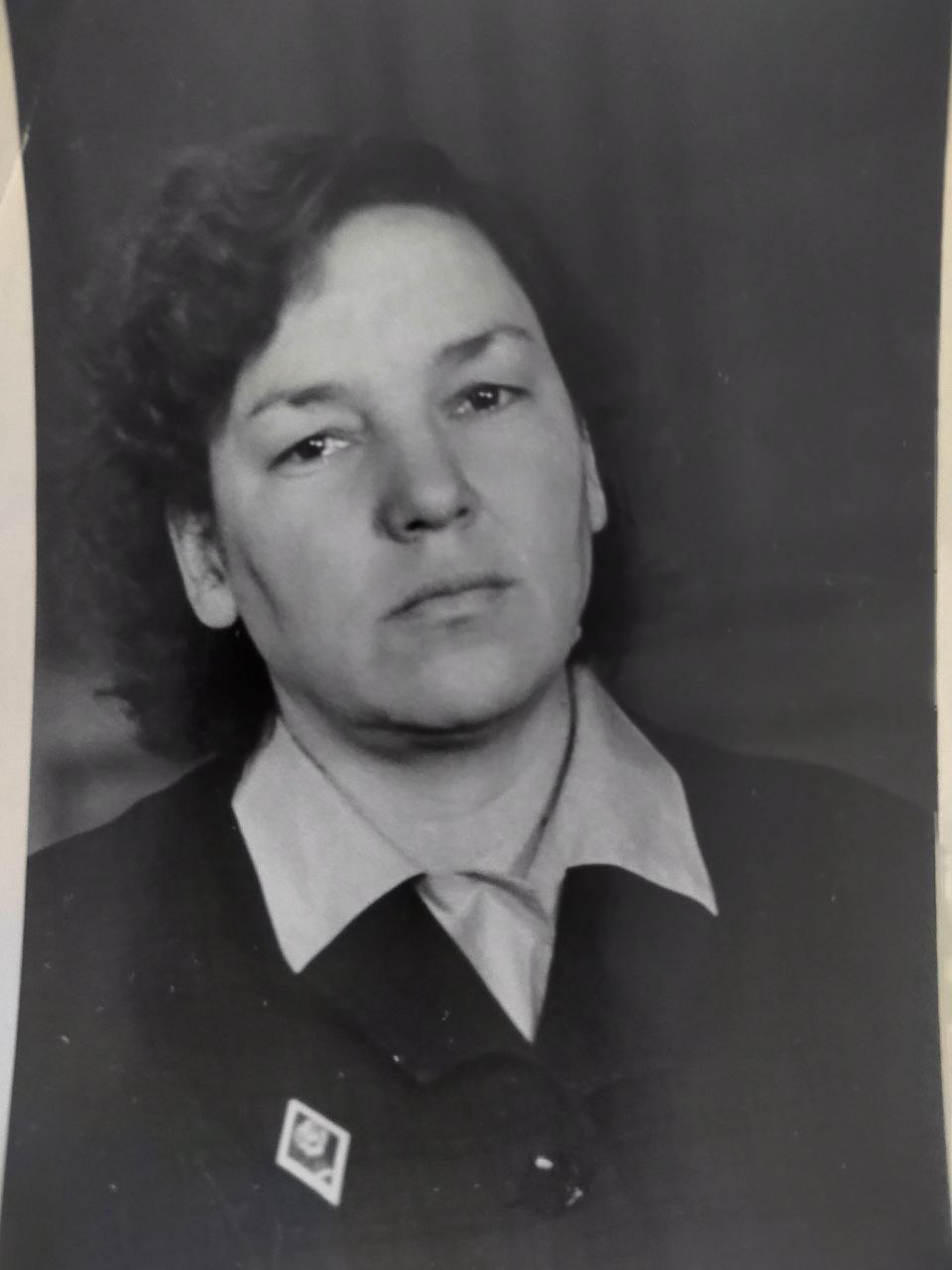

Какой была первый редактор заводоуковской районки Роза Мехнина, каким образом пришла она в журналистику? Об этом делится с читателями близкий ей человек. На публикации к 90-летию газеты «Заводоуковские вести» откликнулась из Тюмени Галина Солонина, дочь первого редактора «Советского Зауралья»

- Информация о материале

- Автор: ZKM

- Просмотров: 657

Татьяна Коростелёва

корректор газеты

"Заводоуковские вести"

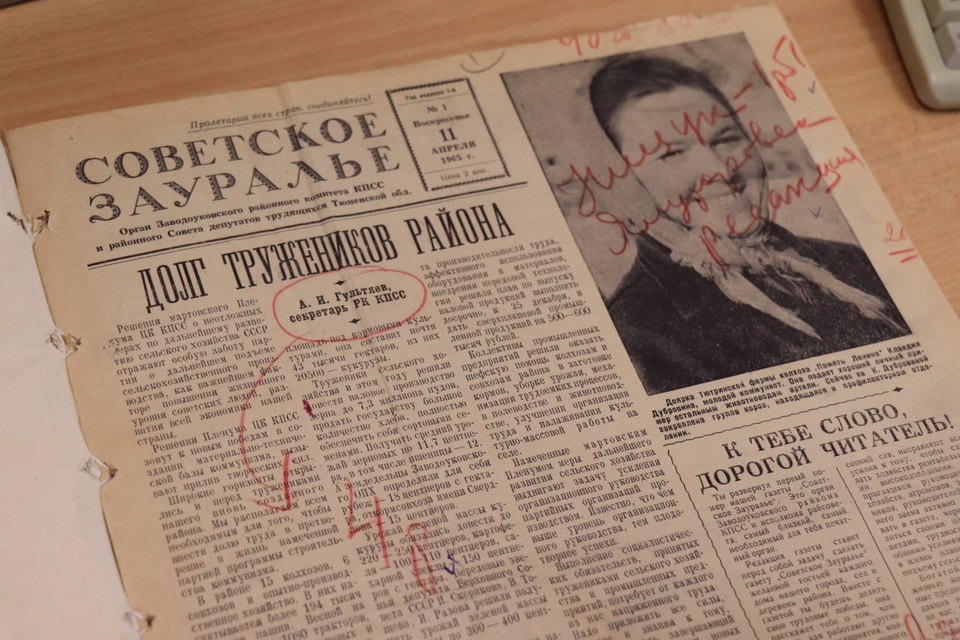

Почин новой районной прессе 60 лет назад положила газета «Советское Зауралье»

Первый номер газеты «Советское Зауралье» исписан красным карандашом. Это редактор начисляла гонорар авторам.

Воскресным днём 11 апреля 1965 года с получением первого номера районной газеты «Советское Зауралье» заводоуковцев поздравила редактор Роза Мехнина. Она поставила задачу сделать печатное издание желанным гостем в каждом доме вновь образованного района.

В обращении к читателям в духе того времени Роза Степановна призывает их делиться своими трудовыми успехами и становиться активными создателями районки. А газета, в свою очередь, будет рассказывать о работе и жизни трудовых коллективов предприятий, организаций города и села. Редактор выражает надежду, что совместно с «Советским Зауральем» заводоуковцы будут искоренять косность, бюрократизм, расточительство, тунеядство и прочие антиобщественные явления. Кроме того, считает Р. Мехнина, газета обязуется непосредственно освещать вопросы партийного строительства, культурной жизни района, воспитания подрастающего поколения. И говорить о роли человека труда.